CIUDAD DE MÉXICO, 30 de junio.- Si hay un lugar mítico en la Ciudad de México tendría que ser la Zona Rosa, área entre las calles de Liverpool, Paseo de la Reforma, Insurgentes y Florencia que desde fines de los años sesenta y tal vez hasta parte de los ochenta del siglo pasado concentró la idea de intelectualidad y las aspiraciones de buen vivir y sofisticación de un país entero.

Centro turístico y eje tradicional. Sitio de moda y lugar de avant garde, fue definido desde los sesenta como “una prostituta disfrazada de virgen” y como mezcla de rojo y blanco, de intelectual y poseur, de comerciante y alta sociedad.

Es difícil definir “la zona”, esa área donde convivían pillos más o menos simpáticos y aspirantes a actor, donde los pintores e intelectuales comenzaban a codearse con los nuevos ricos y los políticos visitaban las galerías de pintura para tomar café con su amigo el retratista.

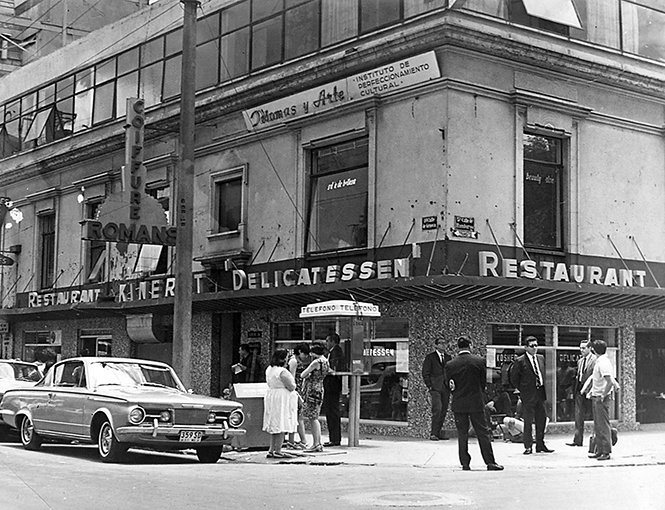

Era la época en que Alex Duval presidía desde su Galería Oso Blanco en el Pasaje Jacarandas y la Galería Pecanins dictaba tendencias desde su sede en la calle de Hamburgo, a unos metros del café Kinneret y a un par de cuadras del icónico Perro Andaluz, ahí donde El Vampiro Enrique Rocha despachaba sus tardes.

Y frente al Perro Andaluz, el Piccadilly Pub, que ponía como atractivo las “medias yardas” de cerveza.

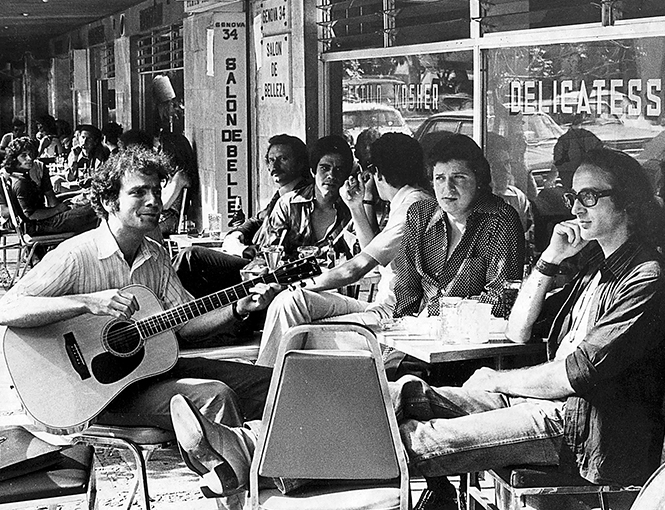

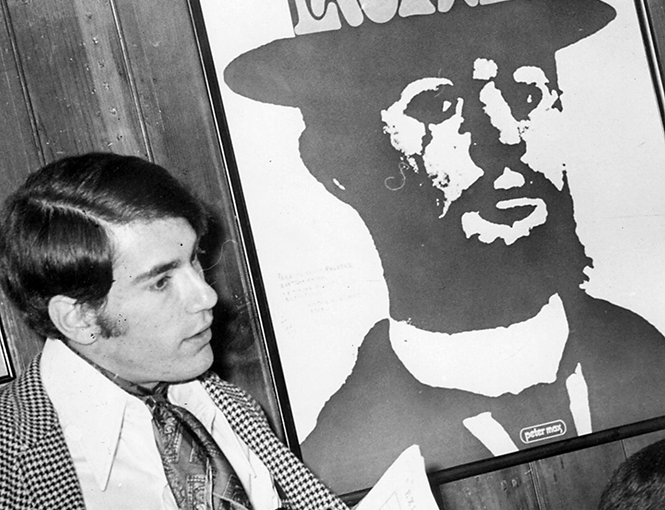

Era cuando los intelectuales se reunían a tomar café al sol, ahí en el Toulouse Lautrec y se hacían la ilusión de estar en alguna ciudad europea mientras se codeaban de vez en cuando con José Luis Cuevas, que sorprendía y “chocaba” con sus famosos happenings, novedosos y ansiados por sectores de una urbe deseosa de sentirse culta.

Era cuando la poetisa Pita Amor hacía sus propios happennings, tal vez más genuinos por inesperados, por súbitos, que los más profundos y significativos protagonizados por Cuevas.

Alexandro Jodorowsky se cruzaba con Luis Guillermo Piazza y discutían sobre el “pornográfico” caracol en la película del Dr. Doolitle, con Alec Guinness, en la terraza del Pasaje Jacarandas, en la mesas del Toulouse Lautrec, el café regenteado por los hermanos Mauricio y Ronnie Soriano que financiaba el periódico mensual Zona Rosa, bajo la dirección de Leopoldo H. Mendoza.

Esa misma zona servía como escenario para que Ricardo Carrión modelara por primera vez en México bolsas para hombre, luego conocidas como “mariconeras”, y para que Víctor Yturbe El Pirulí iniciara su aventura televisiva en el programa dominical de variedades del canal 13.

Era, sin embargo, cuando los asistentes al Lautrec, intelectuales y todo, veían con cierta envidia a los adinerados comensales de La Llave de Oro, la Ostería Romana o el Alfredo’s, mientras más discretamente la clientela de La Cabaña buscaba la copa vespertina en Chips y su piano bar, el bar del hotel Montecassino o el aún hoy reputado bar del Geneve.

Era otro mundo. Era un México donde los aspiracionistas concentraban sus sueños en la Zona Rosa, que era el sitio donde convivían, a veces pared con pared, las joyerías y las galerías de arte, donde los restaurantes de alta cocina internacional —o que pretendían serlo— competían con los cafés “a la europea”, mientras las tiendas de ropa de moda o de diseñador y los centros nocturnos convivían en la misma cuadra.

Y donde la mejor comida barata era la que servían en el mercado de Londres. Donde la ropa económica corría a cargo de la camisería Zaga que regenteaba el fallecido actor Jorge Che Reyes, del que siempre se dudó que usara las prendas que vendía. Esa tienda aún está en la esquina de Hamburgo y Génova.

Esta última era entonces una calle abierta a la circulación, que comenzaba a sentirse “invadida” por los capitalinos menos afortunados, pero que podían llegar a “la zona” gracias al recién inaugurado Metro.

Estaban lo mismo el Chips que el Montecassino, y a la vuelta, sobre la calle de Amberes, la platería Los Castillo, que aún, quién sabe por qué, sobrevive.

Más abajo sobre Hamburgo estaba el Focolare, ya en decadencia, pero aún un sitio para contar, donde era posible desayunar con champaña.

Era cuando ir a la Zona Rosa representaba un viaje a la opulencia, a la “clase” imaginada, a la ilusión de intelectualidad; cuando visitar la librería francesa implicaba soñar con un traslado a otro mundo y entrar al restaurante Passy o su vecino, el Champs Elysees, ambos en Amberes, entre Reforma y Hamburgo, implicaba convivir con el poder.

Era ciertamente el tiempo en que la calle de Londres entre Amberes y Niza era escenario de una competencia entre restaurantes de verdadero lujo, como el Napoleón, el Bellinghausen y La Calesa.

Era también cuando había tres joyerías en abierta competencia ahí en la confluencia de Hamburgo y Niza, y donde no era raro ver a Manuel Loco Valdés y enterarse de alguna de las travesuras que justificaban su fama. Era también cuando el Sanborns de Hamburgo y Niza ofrecía un respiro a los empleados y la case media que llegaba; y donde el de la glorieta del Ángel era punto de contacto de los homosexuales, aunque su epicentro era el Afro, en Hamburgo.

Y ahí en Niza, entre Hamburgo y Reforma, estaba El Parador de José Luis, donde Pepe Pagés Llergo presidía todos los jueves una mesa a la que llegaban lo mismo Julio Iglesias que el entonces secretario Hugo Cervantes del Río y en la que Jacobo Zabludovsky hizo famoso su “pescado a la jacobo” (una penca de nopal asado, cortado transversalmente y relleno con pescado asado, servido en salsa verde de cocina, de preferencia molcajeteada).

Y a unos metros el Normandie, el elegante, el que tenía las Fuentes Danzantes y su versión popular, el casi desconocido Bar Luis XIV, que por las noches era centro de reunión de meseros y empleados, de guías de turistas y noctámbulos, y tal vez uno de los primeros afterhours.

Era en suma el lugar que resultaba demasiado tímido para ser Zona Roja, aunque ciertamente había los elementos, pero demasiado osado para ser una zona blanca, que buscaba

desesperadamente no ser.

Era el sitio donde se relataban los pecados de la discoteca Sergio’s Le Club, cerrada a fines de los sesenta por acusaciones de narcotráfico que eran probablemente ciertas, pero no necesariamente sorprendentes en una zona donde ya entonces circulaba la mariguana y había “pasones” con LSD, entonces de moda.

Era cuando los elegantes iban a tomar café y pasteles en el Duca d’Este, que tenía un prestigio reforzado porque su dueño era el esposo de Avecita López Mateos Sámano. Pero estaban también la pastelería Auseba, casi al frente, y el Konditori, tres cuadras más abajo.

Eran los fines de los sesenta y principios de los setenta. Era cuando el entonces joven actor Otto Sirgo servía como voluntario y entusiasta maestro de ceremonias para el concurso “Señorita Zona Rosa”, que se escenificaba en El Señorial y donde “todo mundo” buscaba acercarse.

Fue ahí, durante el campeonato mundial de futbol de 1970 cuando Sirgo encabezó una de las primeras manifestaciones “angelinas” y guió a una fila de celebrantes a bailar alrededor de la fuente en el lobby del entonces hotel Aristos, que casi “al lado” del Normandie iluminaba el Paseo de la Reforma, entre Génova y Niza.

Más abajo, entre Niza e Insurgentes, el Hotel del Paseo y el Hotel Montejo (con su bar Nicte ha) comenzaban a luchar contra la desesperanza.

Y a un par de cuadras de ahí, en la calle de Florencia, los políticos se refugiaban en la discreta penumbra de El Continental, una cuadra más allá del centro de diversiones Casablanca, que instauró Televisa en los inicios de su expansión como imperio del espectáculo.

Pese al Señorial y La Cueva de Amparo Montes, esa era la frontera del mito urbano.